Características del Sapo de Pecho Espinoso

- Dedos palmeados: Al igual que muchos anfibios acuáticos, este tipo de rana presenta membranas entre los dedos, lo que le facilita la natación y el desplazamiento en ambientes acuáticos.

- Ojos prominentes: Los ojos grandes y saltones del Alsodes pehuenche le proporcionan una mejor visión en su hábitat y le permiten detectar presas y posibles amenazas.

- Vocalización distintiva: Estos anfibios emiten sonidos característicos como parte de sus comportamientos de comunicación, aunque los detalles de sus vocalizaciones pueden variar entre individuos y poblaciones.

- Adaptación a la vida semiacuática: Aunque pasan parte de su vida en el agua, los Alsodes pehuenche también son capaces de vivir en tierra firme, lo que les permite aprovechar diferentes recursos.

- Hábitos nocturnos: Suelen ser más activos durante la noche, cuando cazan presas y se desplazan en busca de recursos en su hábitat.

- Estructura ósea adaptada: El Sapo de Pecho Espinoso posee una estructura ósea adaptada para soportar tanto el peso de su cuerpo en tierra como para permitir la natación eficiente en el agua.

Alimentación del Alsodes pehuenche

La alimentación del Alsodes pehuenche está adaptada a su entorno y estilo de vida. Estos sapos son depredadores oportunísticos, lo que significa que se alimentan de una variedad de presas que encuentran en su hábitat. Sus hábitos alimenticios son principalmente carnívoros, y su menú varía desde pequeños insectos, como hormigas y escarabajos, hasta otros invertebrados como arañas y lombrices.

La estrategia de caza del Sapo de Pecho Espinoso se basa en su aguda visión nocturna, ya que son más activos durante la noche. Utilizan sus ojos prominentes para localizar sus presas en la penumbra. Una vez que localizan a su presa, lanzan su lengua pegajosa y la atrapan con precisión, gracias a sus dedos palmeados que les brindan un control óptimo. Su lengua se adhiere a la presa y la llevan a su boca para su consumo.

La dieta del Alsodes pehuenche también puede variar según la disponibilidad de alimentos en su entorno. Esto significa que se adaptan a lo que encuentren en su hábitat, lo que puede incluir pequeños invertebrados acuáticos en su fase acuática y presas terrestres cuando están en tierra.

Reproducción del Sapo de Pecho Espinoso

La reproducción del Alsodes pehuenche es un proceso adaptado a su entorno y ciclo de vida. Estos sapos experimentan un tipo de reproducción conocido como fecundación externa, que ocurre en ambientes acuáticos. Durante la temporada de reproducción, que suele coincidir con condiciones climáticas adecuadas, los sapos machos emiten llamados característicos para atraer a las hembras.

Una vez que una hembra es atraída, el proceso de amasamiento comienza. El macho abraza a la hembra desde atrás en un amplexo axilar, una posición que permite que sus cloacas estén en contacto y que el macho pueda liberar sus espermatóforos, que son paquetes de esperma. La hembra recoge estos espermatóforos con su cloaca, lo que permite la fertilización de sus huevos internamente.

Después de la fertilización, la hembra deposita sus huevos en el agua, generalmente en pequeñas masas gelatinosas que se adhieren a sustratos acuáticos como rocas o plantas sumergidas. A medida que pasa el tiempo, los huevos se desarrollan en larvas acuáticas, que luego eclosionan. Estas larvas pasan por diversas etapas de desarrollo, alimentándose de material orgánico presente en el agua.

Con el tiempo, las larvas experimentan metamorfosis, durante la cual desarrollan patas y pulmones, y finalmente, abandonan el agua para vivir en tierra firme como sapos jóvenes.

Hábitat del Sapo de pecho espinoso

Este sapo es conocido por habitar en arroyos y humedales. Estos cuerpos de agua son esenciales para su ciclo de vida, ya que se reproducen en el agua y sus renacuajos se desarrollan en este medio. Los arroyos de agua dulce proporcionan las condiciones adecuadas para su reproducción y desarrollo temprano.

Una característica distintiva de su hábitat es la presencia de vegetación acuática. Las plantas acuáticas ofrecen refugio y oportunidades de alimentación para el sapo y sus renacuajos. Además, estas plantas desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la calidad del agua, lo que beneficia a la especie.

El Sapo de Pecho Espinoso es un anfibio que prefiere áreas con microclimas húmedos. Por lo tanto, su hábitat incluye zonas con cobertura vegetal densa, que ayuda a retener la humedad y proporciona áreas de ocultamiento contra depredadores y condiciones climáticas extremas.

Este sapo se ha adaptado a altitudes elevadas, encontrándose a menudo en áreas de alta montaña, lo que agrega otro nivel de complejidad a su hábitat. La altitud influye en la temperatura y la disponibilidad de recursos, y el Sapo de Pecho Espinoso ha encontrado formas de prosperar en estos entornos desafiantes.

¿Qué población existe del Sapo de pecho espinoso?

En enero de 2008, se llevó a cabo una exhaustiva investigación que identificó 350 individuos metamorfoseados, incluyendo juveniles y adultos, así como alrededor de 1,000 renacuajos de diferentes edades a lo largo de los cuatro arroyos principales en Argentina donde habita el Sapo de Pecho Espinoso (Alsodes pehuenche). En ese momento, la población estimada de individuos metamorfoseados era de alrededor de 500.

Desafortunadamente, en diciembre de 2008, tres de los arroyos fueron alterados debido a trabajos de pavimentación. Esto resultó en la sequedad de los arroyos originales y en la muerte de numerosos individuos, incluyendo los individuos metamorfoseados y los renacuajos en diferentes etapas de desarrollo.

Los censos realizados en enero de 2016 mostraron una disminución en el número de individuos observados, además de la ausencia de individuos en estanques previamente ocupados debido al impacto del ganado. Entre marzo de 2017 y enero de 2018, se documentaron 88 individuos deshidratados a lo largo de la Ruta Nacional 145 y en cámaras de percolación.

Investigaciones en sitios chilenos también se llevaron a cabo. Se observaron alrededor de 20 adultos en una hora en un tramo de 30 metros de arroyo en una localidad, y seis individuos en un lapso de 15 minutos y 40 metros de arroyo en una segunda localidad. En 2017, se avistaron 25 adultos junto con renacuajos de diferentes tamaños en un arroyo cercano a Paso Pehuenche.

En términos de genética de poblaciones, se realizaron análisis en 2017 en siete sitios en Chile, utilizando dos marcadores genéticos diferentes. Los resultados indicaron una baja diversidad genética a nivel intrapoblacional. Se sugirieron dos unidades genéticas distintas: una en el arroyo Cajón Lo Aguirre y otra en los arroyos cercanos a la Laguna del Maule y Paso Pehuenche.

Localización geográfica del Alsodes pehuenche

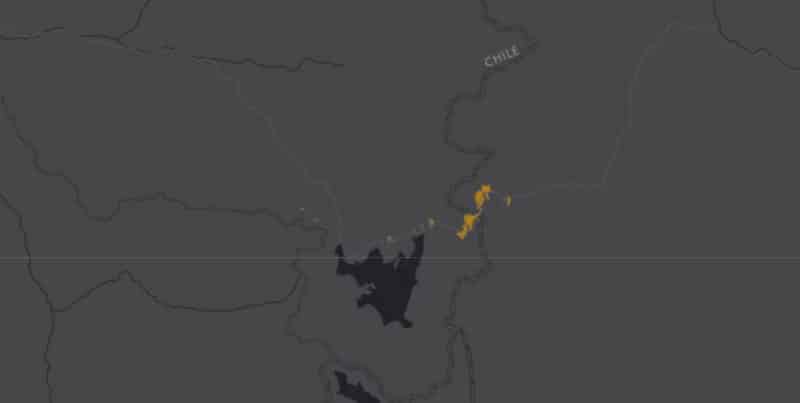

Esta especie se encuentra en varios arroyos del Valle Pehuenche, cercanos a la Ruta Nacional 145, en el Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, Argentina, próximo a la frontera internacional con Chile. Su hábitat se extiende entre los 2.000 y 2.523 metros sobre el nivel del mar. Además, se localiza en dos localidades geográficas en la Región del Maule, Chile: una cerca de las localidades argentinas y la otra adyacente a la Laguna del Maule, a menos de 5 km en línea recta desde la frontera con Argentina.

Recientemente, se ha informado de su presencia en otros seis arroyos: uno cerca de Paso Pehuenche y cinco nuevos sitios. De estos, tres están próximos a Laguna del Maule y dos, aunque no conectados directamente, se ubican en Cajón Lo Aguirre. Esta ampliación del rango se extiende en unos 14.5 km hacia el oeste desde la segunda localidad mencionada. Es relevante destacar que todos los arroyos en el lado argentino que alberga a esta especie están cruzados por la Ruta Nacional N. 145.

No obstante, el rango conocido de esta rana permanece extremadamente limitado. Dado que habita en arroyos y pantanos adyacentes debido a su comportamiento acuático, su Área de Ocupación (AOO) es probablemente mucho más pequeña que su Extensión de Ocupación (EOO). La AOO se estima actualmente en alrededor de 32 km², basada en la superposición de puntos de localización con celdas de una cuadrícula de 4 km², aunque es posible que esta cifra esté sobreestimada.

Adicionalmente, es fundamental mencionar que hay una disminución constante de su AOO y la pérdida de hábitats ocupados, asociada con la disminución en la calidad del agua en su entorno. A pesar de la posibilidad de encontrarla en arroyos más alejados, a unos 8 km al norte y 3 km al este de su distribución actual en Argentina, su presencia allí aún no ha sido confirmada. Por lo tanto, considerando la distribución actualmente conocida, su EOO abarca unos 95 km².

¿Por qué el Sapo de pecho espinoso está en peligro crítico de extinción?

Catalogado como En Peligro Crítico, el Sapo de Pecho Espinoso (Alsodes pehuenche) enfrenta múltiples amenazas que ponen en riesgo su supervivencia. Esto se debe a que su Extensión de Ocupación (EOO) es de apenas 95 km² y su población se encuentra severamente fragmentada. Además, se ha registrado una disminución continua en su Área de Ocupación (AOO), en el número de subpoblaciones y en la calidad de su hábitat, así como en el número de individuos maduros.

La construcción de la ruta internacional Paso Pehuenche ha tenido un impacto devastador en la población argentina de la especie. En 2008, la pavimentación afectó el curso de uno de los arroyos, resultando en la sequedad del arroyo original rodeado de humedales, lo que causó la muerte de numerosas ranas. A pesar de los esfuerzos de remediación en 2009, el nuevo arroyo formado en un área sin vegetación no es adecuado para la colonización de la especie. Este problema aún no se ha resuelto.

Adicionalmente, las modificaciones recientes en la ruta han llevado a la muerte de al menos 88 individuos entre marzo de 2017 y enero de 2018, ya que las cámaras destinadas a capturar agua salada también funcionaron como trampas para las ranas. Las cámaras aún permanecen en su lugar, lo que podría resultar en más muertes si no se toman acciones urgentes. La carretera pavimentada también representa una amenaza futura, ya que puede modificar la calidad del agua y llevar partículas contaminantes a los arroyos.

El ganado doméstico, como vacas y cabras, afecta la zona al pisotear pantanos y pequeños estanques. Los desechos turísticos, incluyendo plásticos y elementos no biodegradables, se han convertido en otra amenaza. Además, el aumento del tráfico vehicular debido a la finalización de la pavimentación de carreteras puede aumentar los desechos domésticos en el área.

La introducción de la trucha, confirmada en uno de los arroyos en 2016, representa una amenaza potencial. No se sabe si las truchas depredarán a las ranas o sus larvas, lo que podría afectar directamente la población. El cambio climático también podría influir en esta especie, ya que alteraciones en el ciclo hidrológico pueden impactar la población.

Se destaca que las amenazas mencionadas también pueden afectar los sitios chilenos recientemente reportados. La presencia del hongo quítrido en Chile es otra preocupación. Para abordar estas amenazas y proteger a esta especie en peligro crítico, es esencial continuar con los estudios y monitoreo tanto en Argentina como en Chile.

Medidas de conservación para el Alsodes pehuenche

Acciones de conservación

Esta especie no cuenta con protección en áreas designadas. Desde el año 2007 hasta la fecha, las autoridades ambientales de Argentina han sido notificadas acerca del inminente riesgo de extinción que enfrenta esta rana debido a la pavimentación de una carretera, y se han propuesto medidas de mitigación. Se implementó un programa de monitoreo destinado a controlar la calidad del agua y realizar exámenes regulares de hongos quítridos, con el fin de evaluar su posible impacto en esta especie. Sin embargo, este programa se suspendió debido a la falta de financiamiento y a la falta de compromiso por parte de las autoridades provinciales.

En este contexto, se llevó a cabo un estudio que se centró en diversos aspectos, como la distribución geográfica, la presencia de patógenos y la genética de las poblaciones, con el propósito de identificar las medidas de investigación y conservación necesarias para esta especie en peligro.

Se necesita conservación

Dadas las amenazas inminentes que enfrenta esta especie y su hábitat, es de suma importancia priorizar la conservación de los recursos hídricos, así como resguardar los sitios donde se sabe que habita esta rana. Se requiere establecer un programa de divulgación para elevar el conocimiento acerca de esta especie y su entorno, tanto en Chile como en Argentina.

Entre las recomendaciones de mayor relevancia, se destacan las siguientes medidas a crear y/o mantener:

- Mantener el flujo de agua en su estado natural en los arroyos existentes.

- Construir pasajes para vida silvestre bajo la ruta, promoviendo la conexión entre las ranas y otros animales.

- Implementar un sistema de drenaje eficiente para evitar la escorrentía de sal y contaminantes que puedan alterar la calidad del agua en los arroyos, al mismo tiempo que evite que las ranas queden atrapadas en las cámaras.

- Instalar cables alrededor del perímetro de los arroyos para prevenir el acceso del ganado a las áreas de reproducción.

- Reforzar la regulación de residuos en la zona, especialmente después de eventos binacionales, para minimizar la acumulación de desechos.

Estas medidas son esenciales para asegurar la supervivencia de la especie y el mantenimiento de su hábitat en ambas regiones.

Investigación necesaria

Se necesita investigación en colaboración binacional para investigar cuestiones relacionadas con el tamaño de la población, la capacidad de dispersión, el impacto potencial del impacto del ganado, el hongo quítrido y el cambio climático.